别让童年的“可爱胖”,变成未来的“健康债”!

时间:2025-09-16 作者: 浏览次数:980

曾几何时,“孩子胖点可爱”曾是许多长辈的口头禅,但现代医学告诉我们:儿童肥胖不是“婴儿肥”,而是一种早期的慢性代谢性疾病。国家卫健委在《2025年全民健康生活方式宣传月》中首次把“家庭体重管理”列为核心任务,并明确提出“三知一管”——知晓健康体重标准、知晓自身体重变化、知晓体重管理方法,科学管理自身体重。今天,我们就帮爸爸妈妈把这道“家庭必答题”讲清楚。

01

什么是儿童健康体重?

判断标准有三把尺

年龄别体重/身高别体重:2岁以上儿童,体重超过同身高同性别的90百分位即为“超重”,超过97百分位为“肥胖”。

体质指数BMI:体重(kg)÷身高²(m²),对照国家《7~18岁学龄儿童青少年BMI筛查界值》表,≥85百分位为超重,≥95百分位为肥胖。

02

为什么要管理?

“小时候胖,长大真的瘦不下来”

轨迹现象:60%的肥胖儿童会把超重带进成年期,脂肪细胞数量一旦增多,几乎不可逆。

代谢记忆:儿童期胰岛素水平长期升高,会形成“代谢记忆”,成年后糖尿病风险增加5~7倍。

心理连锁:肥胖儿童被校园欺凌的概率提高1.6倍,易形成自卑、社交退缩,反过来又催生“情绪性进食”。

经济账本:一项北京队列研究显示,肥胖儿童一生医疗费用比正常体重同龄人高出约22万元。

03

管理核心

“吃、动、睡”三驾马车

1

吃:把牢“三关”

购买关:学会读“营养标签”,重点减少高钠、高糖、含反式脂肪酸的包装食品。

烹饪关:家庭“三减”—盐、油、糖;多用蒸、煮、凉拌,煎炸每月≤2次。

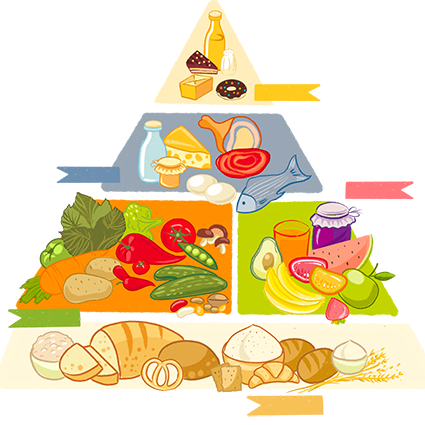

分餐关:践行“52110”餐盘法——每餐5份蔬果(约孩子一捧为1份)、2份全谷薯类、1份优质蛋白(鱼、禽、大豆)、1份奶、0含糖饮料或开水;先吃蔬菜后吃主食,血糖波动小,饱腹感强。

2

动:每天“60+”计划

校内:利用课间10分钟“微运动”,跳绳、踢毽子、楼梯冲刺,累计≥20分钟。

校外:放学后“黄金1小时”—快走、骑行、轮滑、游泳,选择孩子喜欢的项目,心率维持在“(220-年龄)×60%~70%”,微微出汗即可。

家庭:周末“亲子运动套餐”—1次≥5 km徒步或2 h球类,既消耗能量又增进亲子沟通。

3

睡:睡够才能瘦

睡眠时长:

3~5岁10~13 h;

6~12岁9~12 h;

13~18岁8~10 h。

节律:固定上床时间,睡前1小时关闭所有电子屏。

环境:卧室温度26℃左右、遮光度高。

04

行为策略——家庭“四件套”

一秤:家用电子体重秤,每周固定晨起称重,数据录入“体重管理日历”,曲线朝上就亮“黄牌”。

一尺:软尺量腰围,每月1次,超标立即启动“全家清淡周”。

一日历:冰箱贴一张“吃动睡打卡表”,孩子完成每日“60分钟运动”“5份蔬果”即可贴星,集满30颗星兑换一次非食物奖励(亲子露营、图书)。

一公约:全家签署“健康契约”,爷爷奶奶同步执行“三减”,避免“隔代投喂”;父母每天陪伴孩子运动≥30分钟,以身作则最有效。

05

特别提醒

拒绝“减肥餐”:儿童仍在发育,任何每日能量低于1000 kcal的“网红轻食”都可能造成生长迟缓。

慎用体重秤“单指标”:青春期身高突增前,体重会先上升,应结合骨龄和生长速度综合评估。

及时就医:若体重≥95百分位且合并高血压、高尿酸、脂肪肝、月经紊乱、喘息、皮肤变黑(即棘皮症)、体重突然下降明显、关节疼痛等,应在儿科、内分泌科、营养科等相关科室进行专业评估,必要时在医生指导下使用营养、运动、心理多维度干预。

给孩子最好的礼物,不是汉堡和奶茶,而是一生受益的健康体重和良好饮食行为习惯的管理。把“三知一管”落到一日三餐、一夜安眠、一次流汗里,让体重秤上的数字成为全家幸福的“晴雨表”。

粤公网安备

粤公网安备